pra você que tá sem tempo...

Os indígenas e os públicos engajados/interessados foram convidados a falar sobre as principais contribuições da arte e da cultura para o fortalecimento das narrativas dos povos indígenas e sobre os povos indígenas no Brasil.

"A arte indígena, os múltiplos cinemas e a literatura indígena foram identificados como “marcas muito fortes", “que mudaram a cena cultural do país nesta última década".

As expressões artísticas dos povos indígenas foram descritas como “um universo vasto, complexo, antiquíssimo de produção de sentido” e como um “poderoso antídoto contra as muitas crises que estamos vivendo, incluindo a crise de imaginação”.

Ailton Krenak foi um dos nomes mais citados como um dos principais pensadores e intelectuais do país. Um dos seus livros, “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, já vendeu mais de 120 mil exemplares e foi traduzido em nove idiomas além do português — inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, holandês, norueguês, turco e tcheco. “O Ailton Krenak é uma figura muito forte e dialoga desmontando a nossa linguagem. Dominaram a nossa linguagem e agora destroem o nosso discurso a partir da nossa linguagem.” “A Queda do Céu”, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, também foi muito lembrado. “‘A Queda do Céu’ é o maior dos marcos. Davi toma o lugar do antropólogo.Você entra no mundo da cosmologia Yanomami, no lugar deles no mundo, mas também no lugar dos brancos no mundo (...). Às vezes, pensamos em narrativas dos povos originários como algo do passado, mas o livro contém uma força dramática extremamente contemporânea.”

Alguns entrevistados descreveram a atuação dos escritores como fundamentais para a difusão das culturas indígenas para a sociedade brasileira. Daniel Munduruku, Kaká Werá, Olívio Jekupé e Eliane Potiguara foram descritos como nomes precursores da literatura indígena textual, fenômeno que foi situado nos anos 1990 e apontado como um outro fenômeno decorrente da Constituição de 1988. Daniel Munduruku, autor de mais de 50 livros, foi identificado como um nome comprometido em “puxar muitos outros”. O autor teve três obras selecionadas entre as finalistas do Prêmio Jabuti em 2021 e foi um dos candidatos a ocupar a Academia Brasileira de Letras (ABL).

A contribuição do antropólogo, indigenista e documentarista franco-brasileiro Vincent Carelli, enquanto precursor da formação de cineastas indígenas no Brasil, foi destacada por entrevistados indígenas e não indígenas. Em 1987, Vincent Carelli criou a organização não governamental Vídeo nas Aldeias. A instituição, que comemorou 35 anos em 2021, conta com um acervo único, precioso e histórico de imagens sobre os povos indígenas no Brasil.

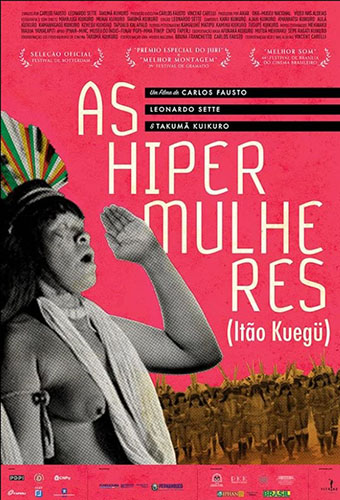

A existência não de um cinema indígena, mas de “vários cinemas indígenas”, foi apontada por públicos engajados, especialmente antropólogos, artistas indígenas e curadores, uma vez que o audiovisual feito por indígenas retrata suas vidas, sendo elas, portanto, diferentes entre as etnias que se expressam. O cinema feito por indígenas foi mencionado ainda como importante ferramenta política para a reivindicação de direitos e para o registro de suas ancestralidades, territórios e oralidades, e como uma novidade às linguagens adotadas pelo documentário brasileiro. Alguns entrevistados destacaram o interesse do público por filmes indígenas, usando como exemplos obras que estão circulando amplamente na internet, como “As Hiper Mulheres”, de Carlos Fausto, Takumã Kuikuro e Leonardo Sette; e “A Casa dos Espíritos”, de Morzaniel Yanomami, ambos com mais de um milhão de visualizações no YouTube.

Filmes dirigidos por não indígenas, como “Piripkura” e, mais recentemente, “A Febre” e “A Última Floresta”, foram lembrados como “muito sensíveis” na maneira em retratar o universo indígena para públicos mais amplos. Programas de TV, séries e entretenimento, como “Falas da Terra” e “Aruanas”, foram descritos como “muito necessários”, “essenciais para comunicar fora da bolha” e “falar para as massas”. “Precisamos privilegiar o entretenimento. As pessoas querem se divertir, não só aprender, e podem aprender muito achando que estão apenas se divertindo.”

A emergência da arte indígena contemporânea foi destacada não apenas pela imensa criatividade, beleza e sofisticação, mas também por desafiar as narrativas e as linguagens hegemônicas; por questionar e evidenciar apagamentos históricos a partir da perspectiva indígena; e por tensionar e ampliar o próprio conceito de arte, com práticas fundamentadas na coletividade, na ancestralidade e nas cosmovisões indígenas. Artistas como Jaider Esbell (falecido em 2021) e Denilson Baniwa foram bastante citados, assim como “Véxoa: Nós sabemos”, primeira exposição de arte indígena da Pinacoteca de São Paulo, com curadoria da pesquisadora e artista educadora Naine Terena.

A cena musical indígena apareceu pontualmente entre as respostas, embora venha ganhando as redes e os palcos nos últimos anos. Entre os principais nomes emergentes mencionados estiveram o dos Brô MCs, primeiro grupo de rap indígena do Brasil, que estará nos palcos do Rock in Rio em 2022; e o de Kaê Guajajara, que lançou seu primeiro álbum, “Kwarahy Tazyr”, em 2021. Em 2022, deve ser lançado “O Futuro é o Ancestral”, projeto sociocultural e cinematográfico de registro de processos de criação musical entre indígenas e o DJ Alok.

O teatro e a fotografia foram ainda menos citados que a música, e os dois artistas mais lembrados foram Juão Nyn, que no espetáculo “Tybyra” conecta o universo indígena a temas LGBTQIA+; e Uýra, artista indígena contemporânea, bióloga e educadora, que se define como “a árvore que anda”. No final de 2021, foi lançada a plataforma digital do TePI – Teatro e os povos indígenas, que traz a importância do protagonismo artístico indígena em sua expressão e representatividade, e entende o teatro em sua diversidade de formas e valoriza o corpo como potência estética e política.

Mergulhe aqui!

“A cultura brasileira, de maneira geral, nunca se aproximou das tradições ameríndias. A cultura brasileira é uma cultura eurocêntrica. As pessoas não sabem dizer o nome de cinco línguas indígenas no Brasil, não sabem localizar cinco povos indígenas, quanto mais refletir ou elencar ou falar sobre quaisquer elementos pertencentes a povos indígenas que façam parte do seu repertório intelectual, criativo e cultural. O que fez parte da sua formação, você, crítico literário, você, artista plástico, você, cineasta, você, filósofo, o que te influenciou, na sua formação? Pra não dizer, você, político, você, advogado, o que você traz e carrega do repertório milenar ameríndio?”

Os indígenas e os públicos engajados/interessados foram convidados a falar sobre as principais contribuições da arte e da cultura para o fortalecimento das narrativas dos povos indígenas e sobre os povos indígenas no Brasil.

A arte indígena, os múltiplos cinemas e a literatura indígena foram algumas das expressões artísticas identificadas como “marcas muito fortes”, “que mudaram a cena cultural do país nesta última década”, ainda que alguns entrevistados tenham questionado essa divisão entre a vida e a arte, sem muito sentido para os indígenas.

A emergência da arte indígena contemporânea foi destacada não apenas pela imensa criatividade, beleza e sofisticação, mas também por desafiar as narrativas e as linguagens hegemônicas; por questionar, criticar, recontar e evidenciar apagamentos históricos a partir da perspectiva indígena; e por tensionar e ampliar o próprio conceito de arte, com práticas fundamentadas na coletividade, na ancestralidade e nas cosmovisões indígenas.

“A arte tem essa capacidade de transgredir a objetivação das coisas. Mas, até pouco tempo, eram os brancos que falavam do nosso conhecimento, que estavam à frente do imaginário sobre os povos indígenas.”

“Isso que os artistas indígenas vêm fazendo é urgente, é bonito. Essas pessoas produzem beleza e produzem sentido, e a gente vive num momento tão carente disso tudo.”

“Os artistas fazem circular a cultura de seus povos e também produzem cultura, ao mesmo tempo em que questionam os aparatos e a falta de valorização sobre os universos indígenas.”

“Há um movimento da arte, da literatura e do audiovisual indígena que vai sendo feito mesmo sem apoio. São movimentos que vêm se desenvolvendo recentemente e que se complementam. O levante desses movimentos são marcas muito fortes desses últimos anos e isso muda a cena do país. Eles vão certamente marcar a história.”

“Tem uma emergência de interesse para além dos especialistas, para além dos antropólogos e da militância indígena. Acho que tem um momento novo, de despertar, de interesse pela contribuição gigantesca da arte.”

“Acho que o Davi (Kopenawa), o Ailton (Krenak), os artistas indígenas, enfim, estão permitindo um novo tipo de aliança com o mundo não indígena, uma aliança crítica, muito poderosa e que fala muito sobre a nossa situação de crise e incapacidade de lidar com a catástrofe iminente (gerada pela crise climática)."

Legenda: Apresentação “Ruku” - Jaider Esbell

Crédito: Galeria Millan

“A gente tá falando de formas ancestrais, da sabedoria milenar dos povos indígenas que movimentam a produção de cada artista. A gente pode verificar como isso se dá no trabalho do Jaider Esbell, da Daiara Tukano, da Sueli Maxakali, do Denilson Baniwa, enfim, de várias pessoas. Acho que tem uma coisa de produzir uma oxigenação de pensamento, produzir desconforto em relação às narrativas hegemônicas ainda muito naturalizadas nas instituições. A gente não aguenta mais pensar dentro das caixinhas, dos mesmos referentes teóricos ou dos mesmos marcos temporais, como a Daiara (Tukano) gosta de dizer. Quando você se depara com essa amplitude do pensamento dos artistas indígenas, pode ser apaixonante. Tem um pulso de vida muito forte ali.”

“Há hoje uma valorização da estética indígena, há muita gente que está se inspirando nisso. Tem muitos artistas brancos indo buscar nas raízes indígenas e quilombolas inspiração para os seus trabalhos.”

DOMINARAM A NOSSA LINGUAGEM PARA DESCONSTRUÍ-LA

Para alguns dos entrevistados, o fato dos indígenas terem se apropriado da nossa linguagem foi um grande pulo, um acontecimento notável, que não é exclusivo da última, mas das últimas décadas.

"Nós indígenas temos feito esse exercício de produzir literatura para podermos nos comunicar com os outros que estão fora da nossa comunidade, que não são indígenas.”

Ailton Krenak foi um dos nomes mais citados pelos públicos engajados e interessados, descrito como um dos principais pensadores e intelectuais do país, autor de best sellers, doutor honoris causa multiplex e muito mais – mais em Principais vozes.

“Ideias para Adiar o Fim do Mundo” vendeu mais de 120 mil exemplares e “A Vida Não é Útil”, quase 50 mil. Contando com as edições que já saíram e as que ainda estão por vir, a obra dele chegará a nove idiomas além do português — inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, holandês, norueguês, turco e tcheco. Ailton Krenak, agora um best seller, teve seu primeiro livro autoral, “Como um rio como pássaro”, em parceria com o fotógrafo Hiromi Nagakura, publicado no Japão no fim dos anos 1990.

“O Ailton Krenak é uma figura muito forte e dialoga desmontando a nossa linguagem. Eles compreenderam a nossa linguagem, que é uma linguagem preconceituosa, que desqualifica o que não conhece, e foram mais espertos. Dominaram a nossa linguagem e agora destroem o nosso discurso a partir da nossa linguagem. O Ailton Krenak faz isso de maneira brilhante.”

“Um grande pensador brasileiro contemporâneo é o Ailton Krenak. Ele é um indígena que tem uma formação que não é acadêmica, mas de pensamento muito sofisticado. Nos últimos anos, ele tem escrito e se posicionado sobre muitas coisas, de uma maneira clara e, ao mesmo tempo, muito candente.”

“O Ailton Krenak é um divisor de águas para ajudar indígenas a serem vistos primeiro como cidadãos e, hoje, como pensadores.”

“Ele é um marco na cultura brasileira, uma voz com lugar de fala hegemônico na sociedade branca e, se quisermos adicionar, com grande resultado comercial.”

Ailton Krenak é ainda cocriador do projeto Selvagem Ciclo de Estudos sobre a Vida, experiência voltada a articular conhecimentos a partir de perspectivas indígenas, acadêmicas, científicas, tradicionais e de outras espécies, em parceria com a editora Anna Dantes. O projeto inclui rodas de conversa, grupo de pesquisa, publicações, ciclos de leituras e projetos audiovisuais, a partir de práticas que valorizam os conhecimentos das perspectivas indígenas, acadêmicas, científicas e artísticas. A comunidade Selvagem reúne atualmente cerca de 800 pessoas que apoiam voluntariamente a produção de textos e a comunicação do projeto.

Crédito: Selvagem ciclo de estudos sobre a vida

Ele também foi lembrado por ser “pioneiro e inovador no uso de meios de comunicação para a desconstrução de estereótipos sobre os povos indígenas no Brasil”. Nos anos 1980, foi um dos apresentadores do “Programa de Índio”, transmitido pela Rádio USP, e, em 2000, da série “Índios no Brasil”, uma produção da “Vídeo nas Aldeias” para a TV Escola. Mais recentemente, fez a consultoria para a criação e escolha de personagens para “Falas da Terra”, especial da TV Globo exibido em abril de 2021, com 21 depoimentos de indígenas em primeira pessoa e participação de cineastas e artistas indígenas como coautores.

O manifesto xamânico de Davi Kopenawa

Publicado na França em 2010 e no Brasil em 2015, “A Queda do Céu”, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, é resultado de um trabalho conjunto de mais de 30 anos. O livro, que já vendeu mais de 30 mil cópias no Brasil, é descrito como um “relato excepcional, ao mesmo tempo testemunho autobiográfico, manifesto xamânico e libelo contra a destruição da Floresta Amazônica”.

“‘A Queda do Céu’ é o maior dos marcos. Davi tomando o lugar do antropólogo. Você entra no mundo da cosmologia Yanomami, no lugar deles no mundo, mas também no lugar dos brancos no mundo. Ele avisa que o céu vai cair, mas sempre faz um convite. Não diz ‘vocês são os culpados’, ou ‘saiam daqui’. Ele não faz isso, mas convida a gente a escutar os espíritos, os povos originários e a natureza, e a lembrar e escutar também nossos espíritos. Às vezes, pensamos em narrativas dos povos originários como algo do passado, mas o livro contém uma força dramática extremamente contemporânea. Não há futuro sem eles.”

“O livro do Davi Kopenawa é um acontecimento, uma obra-prima, um mergulho na subjetividade e na cosmovisão indígena.”

“De um lado, o Davi Kopenawa e o antropólogo Bruce Albert, por meio do ‘A Queda do Céu’, e de outro, Ailton Krenak e seus livros que vendem de uma maneira excepcional, ambos tratam profundamente de crise climática, da crise humanitária. A mensagem que eles fizeram é muito diferente, construída de maneira diferente, em estilos diferentes, com mediações também diferentes, e ambos são marcos muito específicos desta década.”

“É importantíssima a contribuição desses livros, tanto do Ailton Krenak quanto do Davi Kopenawa, que são livros que vão além do âmbito estrito, digamos assim, de quem trabalha com esses assuntos, de quem toma esses assuntos como a sua própria pesquisa. São trabalhos que estão influenciando outras áreas, como a literatura, as artes plásticas e o teatro. Eles têm um extravasamento para além do seu campo.”

O livro de Davi Kopenawa e Bruce Albert, por exemplo, inspirou o espetáculo “Before the Sky Falls”, da dramaturga e diretora teatral Christiane Jatahy, e o espetáculo de dança “Para Que o Céu não Caia”, de Lia Rodrigues, por exemplo.

No cinema, a obra inspirou os filmes “A Última Floresta”, do diretor Luiz Bolognesi, que tem Davi Kopenawa como corroteirista, e, mais recentemente, o filme “A Queda do Céu”, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, em fase de produção.

Crédito: Companhia das Letras

A literatura da oralidade, também contemporânea

Ainda que as obras de Ailton Krenak e de Davi Kopenawa tenham sido as mais citadas como os grandes marcos da última década, alguns entrevistados, especialmente nomes do campo da arte e da cultura e artistas indígenas, descreveram não apenas livros, mas a atuação de diversos escritores indígenas como fundamentais para a difusão das culturas indígenas para a sociedade brasileira.

Daniel Munduruku, Kaká Werá, Olívio Jekupé e Eliane Potiguara foram lembrados como nomes precursores da literatura indígena textual, fenômeno que foi situado nos anos 1990 e apontado como também decorrente da Constituição de 1988.

A Lei 11.645/2008, que incluiu no currículo da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena, foi citada como tendo sido responsável por maior interesse e procura do mercado editorial por produções indígenas. Segundo alguns dos entrevistados, foi por isso que os autores indígenas priorizaram inicialmente os educadores e o público infantil.

Daniel Munduruku, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), com pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), autor de mais de 50 livros, foi identificado como um nome comprometido em “puxar muitos outros”.

Em parceria com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), ele promove há 18 anos o Encontro de Escritores e Artistas Indígenas e também os concursos de novos escritores indígenas Curumim e Tamoio. Ele é também diretor-presidente do Instituto Uka e do selo Uka Editorial e cofundador da primeira livraria online especializada em livros de autores indígenas.

Ganhador de diversos prêmios ao longo de sua carreira, Daniel Munduruku teve três obras selecionadas entre as finalistas do Prêmio Jabuti em 2021 — “A origem dos filhos do estrondo do trovão: uma história do povo Tariana”, “Redondeza” e “Crônicas indígenas para rir e refletir na escola”. Também em 2021, foi um dos candidatos a ocupar a Academia Brasileira de Letras (ABL). Se eleito, teria sido o primeiro indígena a se tornar imortal pela ABL.

A candidatura do escritor indígena contou com o apoio de mais de 100 artistas e escritores, entre eles Alice Ruiz, Chico Buarque, Milton Hatoum, Marcelo Rubens Paiva e Xico Sá. Em uma carta à ABL, eles destacaram que “Daniel Munduruku foi dos primeiros inspirados a escrever histórias inspiradas nas mitologias e modos de vida dos indígenas brasileiros para o público infantil, expandindo a cultura dos povos originários a todas as crianças brasileiras”.

Para Daniel Munduruku, a literatura indígena deve ser reconhecida além do livro impresso, abarcando a tradição oral e os conhecimentos imateriais e ancestrais da memória dos povos originários.

“Você vai encontrar na literatura indígena essa necessidade de contar e histórias que estão ali acumuladas em camadas e camadas de gerações, histórias que a gente ouve na infância e que depois retornam para as nossas vidas. Uma literatura muito potente, que está muito imbricada com a própria vida e o que há de mais precioso para esses escritores.”

“Tem o movimento indígena e tem os indígenas em movimento, como os escritores e suas literaturas, o que é também uma revolução.”

De acordo com Julie Dorrico, existem atualmente cerca de 60 autores indígenas no Brasil, número similar à lista da Bibliografia das Publicações Indígenas do Brasil.

Julie Dorrico, doutora em teoria da literatura pela PUC-RS, autora da obra Eu sou macuxi e outras histórias, colunista do UOL e curadora do canal Literatura Indígena, criou, junto com Moara Tupinambá, Paolla Vilela, Isabel Ramil e Vini Albernaz, a websérie Leia Autoras Indígenas, para difundir a literatura indígena de autoria feminina. A websérie inclui episódios como “A Palavra como Terra na Perspectiva Puri” e “Ficção Indígena Guató nas Narrativas Regionais”. Em fevereiro de 2022, Julie Dorrico lançou o Manifesto da Literatura Indígena Contemporânea.

Legenda: A literatura indígena: conhecendo outros brasis

Crédito: TEDx Talks

Em 2012, o ‘artivista’ Jaider Esbell (falecido em 2021) publicou o seu primeiro livro, Terreiro de Makunaima – Mitos, lendas e estórias em vivências, no qual se identifica como neto de Macunaíma e defende a reapropriação da figura pelos indígenas, muito diferente do anti-herói de Mário de Andrade. Na cultura macuxi, Makunaima é um dos filhos do Sol, responsável pela criação mítica de todas as plantas comestíveis existentes na floresta.

No livro Literaturas da Floresta: Textos Amazônicos e Cultura Latino-americana, a professora de estudos brasileiros da Universidade de Manchester Lúcia Sá analisa como narrativas indígenas influenciaram autores sul-americanos, como as coletadas pelo etnólogo alemão Theodor Koch-Grünberg, que tiveram enorme impacto sobre o autor de Macunaíma, Mário de Andrade.

Ainda assim, um dos antropólogos entrevistados destacou que ainda “são pouquíssimas as traduções, os estudos densos, detalhados, sobre narrativas ameríndias no Brasil, análogos aos que a gente encontra, por exemplo, sobre as culturas clássicas, da Grécia arcaica e tantas outras”.

A ancestralidade, as cosmovisões indígenas e as críticas ao colonialismo têm sido também tema de obras de escritores brasileiros não indígenas, como o best seller “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior, que, em 2020, recebeu o Prêmio Jabuti de melhor romance literário e, em 2021, foi o livro mais vendido na Amazon Brasil; “O Som do Rugido da Onça”, de Micheliny Verunschk, que conta a história das crianças indígenas sequestradas por Carl Martius e Johann Spix no início do Século XIX, a partir do ponto de vista de Iñe-e, menina do povo Miranha; e “Terra Preta”, romance de estreia de Rita Carelli sobre uma adolescente de classe média de São Paulo que mergulha na cosmovisão indígena quando passa a morar em uma aldeia indígena do Alto Xingu, onde seu pai, um arqueólogo, busca pistas sobre a ocupação humana milenar da região.

“Acho que parte do sucesso de ‘Torto Arado’ é justamente a clareza e a forma eloquente no trato de temas como a questão identitária, de gênero, de raça e da terra. Aquele final é um final inconformista como poucos na literatura brasileira. Acho que o ‘Torto Arado’ lança luz sobre os temas que a gente quer discutir hoje, que são identidade, gênero, raça, a nossa história e problemas que não mudam, como a posse de terra no país. E aí tem outros temas que são momentosos, mas importantes, como a questão da democracia, da liberdade individual, desse revival de ditadura que se assanha pra gente.”

“Tudo que é agenda decolonial, anticolonial, antirracista está em voga. Acho que esses temas são os temas para o Brasil neste momento.”

O PIONEIRISMO DO VÍDEO NAS ALDEIAS

A contribuição do antropólogo, indigenista e documentarista franco-brasileiro Vincent Carelli, enquanto precursor da formação de cinemas indígenas no Brasil, foi destacada por entrevistados indígenas e não indígenas — até mesmo entre aqueles que não foram formados por ele. Em 1987, Vincent Carelli criou a organização não governamental Vídeo nas Aldeias. Autodidata, Vincent Carelli começou a fazer cinema a partir do seu envolvimento com os índios e do desejo de registrar o que ele estava vivendo como indigenista. Como ele mesmo descreve, o seu cinema “nasce do encontro, do trabalho na relação e, sobretudo, a partir da reflexão sobre o que a elaboração de imagens despertam nos indígenas e o que é gerado a partir dali, da própria fricção com a vida, com suas urgências e com os desejos das comunidades e dos indígenas que se envolvem”.

“A gente tem que tirar o chapéu para o trabalho inicial que o Vincent fez, que é maravilhoso.”

“O Vídeo nas Aldeias foi uma iniciativa pioneira, ali desde o começo dos anos 2000, que tem aqueles primeiros filmes ainda em parceria da Dominique Gallois. O cinema até pela própria multiplicação do acesso aos celulares e tal, pela facilidade de uso dessas tecnologias, que antes eram muito caras e muito restritas, elas também incidiram numa multiplicação de filmes muito interessantes feitos e protagonizados por indígenas.”

“O Vídeo nas Aldeias foi precursor. Hoje, o cinema indígena evoluiu em sentidos mais artísticos, mais políticos, mais aguerridos. Não é que o audiovisual vai salvar as línguas e as culturas, mas pode somar.”

“Vi um filme do Vincent Carelli no Cine Kurumin. Ele já tinha filmado as comunidades e volta anos depois para mostrar os filmes e eles percebem quantos elementos da cultura foram perdidos. Depois dele mostrar tudo gravado, eles passam a resgatar cantos esquecidos. É muito lindo!”

O projeto Vídeo nas Aldeias, que comemorou 35 anos em 2021, conta com um acervo único, precioso e histórico de imagens sobre os povos indígenas no Brasil — uma coleção de mais de 70 filmes, mais de 60 prêmios entre festivais nacionais e internacionais e muitas horas de filmagens ainda a ser digitalizadas e catalogadas, mas sem apoio financeiro para a condução dessas atividades no momento.

Legenda: Vídeo nas Aldeias (1989)

Crédito: Vídeo nas Aldeias

Linguagens, estéticas, cinemas indígenas no plural

A existência de “vários cinemas indígenas” foi apontada por públicos engajados, especialmente antropólogos, artistas indígenas e curadores, uma vez que o audiovisual feito por indígenas retrata suas vidas, sendo elas, portanto, diferentes entre as etnias que se expressam. O cinema foi mencionado ainda como importante ferramenta política para a reivindicação de direitos e para o registro de suas ancestralidades, territórios e oralidades, e como uma contribuição inestimável e novidade às linguagens que vêm sendo adotadas pelo documentário brasileiro.

“Durante os anos do Vídeo nas Aldeias, houve a instrumentalização de realizadores que tiveram acesso a meios técnicos. Depois disso, a grande transformação foi que não só as populações indígenas hoje são tematizadas, mas passam a produzir seus próprios temas. Isso cria epistemologia e conhecimento que vai se somar à história do Brasil, contada a partir de outras perspectivas, olhares e cosmologias.”

“Isso tudo é muito recente. São os últimos cinco anos que alcançaram um interesse que extrapola os festivais de filmes etnográficos e os festivais de documentários. Têm uma multiplicidade imensa de coisas sendo feitas e são relativas à diferença cultural de cada uma. Hoje, tem vários festivais internacionais exibindo e interessados na produção dos cinemas indígenas, não só pela aliança política, mas pela questão estética muito inovadora desses filmes.”

“Os Kuikuro têm uma produção cinematográfica maravilhosa; entre os Ikpeng têm filmes incríveis, como ‘As Crianças Ikpeng para o Mundo’, ‘O Meu Primeiro Contato’, numa parceria sobretudo com o Instituto Catitu. No caso dos Guarani, tem o Alberto Alvares, que é um Guarani-Nhandewa, que tem filmes incríveis. Tem o Ariel Ortega, os primeiros filmes dele assinados por esse coletivo entre ele e a ex-companheira dele, que é a Patrícia. Depois a Patrícia fez outros filmes só dela, que também são incríveis. Tem o coletivo Tenondé Porã, que fez um filme que eu adoro, que chama ‘Sobre Aquele que Quase se Transformou’. Tem ‘O Retorno da Terra’, com o cacique Babau, que retrata a história de expropriação e resistência dos Tupinambá, na Aldeia Serra do Padeiro, no sul da Bahia. E tem também os filmes que não são dirigidos por indígenas, mas são protagonizados por indígenas, e eu acho que tiveram alguma participação dos indígenas, como ‘Corumbiara’, ‘Martírio’, ‘Piripkura’ e, mais recentemente, ‘A Febre’. Enfim, uma lista sem fim.”

“O cinema do Alberto Guarani, por exemplo, funciona em outro tempo, no tempo Guarani, de acordar, de sonhar, de esperar, de inspiração; é definido como ‘cinema da memória’, conectado no modo de ser Guarani, na experiência e sabedoria dos mais velhos, é um cinema que tem o tempo da lua, do sol, de um dia depois do outro, da maturação.”

“Tem o cinema como uma ferramenta política muito forte, um coletivo que chama Ascuri, de realizadores indígenas Guarani, muito, muito potente. Esses são filmes de conflito de terra, de fazendeiro atirando, atacando. Você tem tudo gravado por eles, com a câmera do jeito que tiver, depois eles editam. Muito diferente o cinema do Tucumã dentro do Xingu, uma área demarcada, do que o cinema Guarani, que é um cinema de beira de estrada sem terra.”

“Acho que na última década o grande marco foi o surgimento de vários cinemas indígenas. O cinema Maxakali, por exemplo, ganhou vários prêmios. Isael e Sueli Maxakali são cineastas de renome, nacional e internacional. Estão em Sheffield, é deles o único filme brasileiro num festival importantíssimo de documentários. Enquanto todo mundo estava parado, Isael e Sueli ganharam os dois últimos festivais de Tiradentes, fizeram dois filmes. É uma produção muito prolífica, um cinema muito próximo do cotidiano. As coisas estão acontecendo, passo a mão na câmera, saio, filmo, né? Não é toda essa coisa separada da vida igual ao cinema profissional, que você tem que se organizar, tem quatro semanas do ano na sua vida, oito semanas, que você vai sair pra fazer um documentário. E também por isso essa multiplicação e essas diferenças dentro do próprio cinema indígena. Porque, se ele faz parte da vida e a vida Maxakali é diferente da vida dos povos da floresta amazônica, é diferente da vida Huni Kuin, que é diferente de um outro núcleo de cinema importantíssimo, que é o dos Guarani Mbyá, no sul do Brasil, ou dos cineastas urbanos, que também estão fazendo um outro tipo de apropriação da linguagem audiovisual para as redes.”

“Acho que o documentário brasileiro precisa se relacionar com esses filmes, porque, do contrário, vai ser velho. As questões colocadas pelos cinemas indígenas, a presença do corpo, uma presença ritual, enfim, faz desse um cinema muito mais vivo, muito mais potente. Não é um cinema de narrativa linear, baseado em fala apenas, em entrevistas. Acho que realmente requalifica o documentário, coloca o documentário nacional em xeque. Acho que tem uma importância estética absurda.”

Crédito: Sheffield DocFest

Além da diversidade de formatos e de linguagens, os cineastas indígenas falaram sobre o cinema como instrumento de luta e de resistência e como uma obra de produção coletiva.

“O cinema indígena hoje tem essa diversidade grande porque são várias histórias, vários pensadores. A gente vê um performer fazendo cinema, vê os artistas fazendo cinema, vê vários filmes, tem também os documentários em off. Antes, a gente só fazia cinema assim, ou assado. Hoje, não. Os rituais fazem parte da nossa vivência, a gente coloca sim, mas também tem essa coisa da resistência, da nossa organização.”

“A gente assina os nossos trabalhos coletivamente e só faz sentido assim. Se eu quiser fazer um filme da minha mãe e ela não quiser participar, não tem filme. Se eu quiser fazer um filme sobre as mulheres Guarani e sobre a dinâmica dessas mulheres e elas não quiserem participar, não tem filme. Não há filme possível que não seja profundamente coletivo.”

“Muitos artistas indígenas, atores, fotógrafos, cineastas, a retomada do cinema indígena é muito importante, essa apropriação, essa tomada do audiovisual como um instrumento de luta e resistência que vários parentes estão fazendo.”

Legenda: Programa Convida: Nhemongueta Kunhã Mbaraete, conversas n.1

Crédito: Instituto Moreira Salles (IMS)

Ampla circulação na internet, obras premiadas, mais entretenimento

Alguns entrevistados destacaram o interesse do público por filmes indígenas, usando como exemplos obras que estão circulando amplamente na internet, como “As Hiper Mulheres”, de Carlos Fausto, Takumã Kuikuro e Leonardo Sette; e “A Casa dos Espíritos”, de Morzaniel Yanomami, ambos com mais de um milhão de visualizações no YouTube.

Legenda: “A Casa dos Espíritos”

Legenda: “As Hiper Mulheres”

“O cinema indígena, nesse sentido, é muito emblemático nessa coisa de furar as bolhas, de construir as pontes. Um exemplo super importante, que é pouco conhecido, é o caso da UFMG, uma universidade que se tornou mais porosa, vamos dizer assim, pela insistência dos povos indígenas da região, que conseguiram produzir ali articulações com algumas faculdades, com alguns programas de pós-graduação. Isso também movimentou, por exemplo, a fundação do Fórum Doc, que é um dos festivais de cinemas etnográficos mais antigos do país e que serviu de espaço para veiculação da produção indígena. A própria trajetória de Sueli Maxakali, do Isael Maxakali são exemplares — a luta pela terra, a articulação de alianças, as oficinas de formação, que vão produzir outros trânsitos de ferramentas, de tecnologias, até chegarem nessa produção cinematográfica monumental. Eles falam que é para eles próprios, para eles terem registros da sua própria cultura e também para educar os não indígenas, para os não indígenas saberem como o povo Maxakali é, como eles gostam de viver, e para aprenderem a respeitá-los.”

Filmes dirigidos por não indígenas, como “Piripkura” e, mais recentemente, “A Febre” e “A Última Floresta”, foram ocasionalmente lembrados como “muito cuidadosos”, “muito sensíveis” na maneira em retratar o universo indígena para públicos mais amplos, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. Os filmes de Vincent Carelli, em particular "Martírio", também foram apontados como “fundamentais”, pois deram “grande visibilidade para a luta de retomada da terra”.

“Tem ‘Piripkura’, que apresentou os povos isolados no Brasil para muita gente, e ‘A Febre’, que é um filme muito bonito. Esses são filmes feitos por não indígenas, mas que conseguiram intuir o tempo indígena, a inadequação. Não é simples entrar no universo indígena de maneira elegante.”

“O filme do Luiz Bolognesi ‘A Última Floresta’ é maravilhoso, tem que ser assistido por muita gente. Temos que colocar esses filmes na TV, para a grande audiência. Estamos com o vilão acabando com o universo, e esse filme é tipo o Homem de Ferro.”

“A Última Floresta", que teve Davi Kopenawa como corroteirista, representa uma tendência, crescente, de incorporar indígenas nas produções audiovisuais sobre eles. O filme teve estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim em março de 2021 e, no Brasil, no encerramento do festival É Tudo Verdade, no mês seguinte. Foi o filme brasileiro mais premiado de 2021, incluindo o Prêmio do Público no Festival de Berlim, Melhor Diretor no Festival de Guadalajara e Melhor Filme no Seoul Eco Film Festival. O filme estreou na Netflix em novembro de 2021.

Programas de TV, séries e entretenimento, como “Falas da Terra” (mais em Cobertura da imprensa) e “Aruanas”, foram descritos como “muito necessários”, “essenciais”, para comunicar “fora da bolha”, seja pelo formato, seja pelo elenco que “fala para as massas”, seja pelas “campanhas de impacto bem estruturadas” que acompanham essas obras posteriormente.

A série “Aruanas” foi uma produção original da Globo, coproduzida pela Maria Farinha Filmes, lançada em junho de 2019, que contou com uma parceria técnica com o Greenpeace e o apoio da Apib, da Anistia Internacional, do WWF, do Instituto Socioambiental, da SOS Mata Atlântica, da Global Witness, da Avaaz, da 350.org, entre outras organizações. Definido como o primeiro “suspense ambiental” da televisão brasileira, “Aruanas” teve pré-estreias em Londres e Nova York e lançamento em mais de 150 países após sua estreia no Globoplay.

“A gente precisa levar esses temas para o entretenimento, para as novelas, para que a causa indígena não surja só num especial sobre a causa indígena, mas que apareça e reapareça em outros contextos.”

“Precisamos privilegiar o entretenimento. As pessoas querem se divertir, não só aprender, e podem aprender muito achando que estão apenas se divertindo.”

“As comunidades estão mais conscientes da necessidade de usar novelas, séries Netflix, entre outras formas, para engajar um público mais amplo.”

“A série ‘Aruanas’ da Globo tem uma causa, mas tem também dramaturgia. Não me pegou como ficção, não entrei na trama, mas o tema me interessa e interessa a muitos. Precisamos de muito mais produtos de entretenimento como esse.”

“‘Aruanas’ tem uma pesquisa interessante sobre os impactos. 80% das pessoas que assistiram saíram com o desejo de se comprometer com uma causa ativista. Uma série como essa ajuda a construir o imaginário, permite que sonhemos com o futuro e nos aproxima daquele universo e daquelas pessoas.”

“Conseguimos colocar ‘Aruanas’ na mesa de jantar da família brasileira. As menções foram majoritariamente positivas, teve enorme alcance. A Globo poderia ter usado os recursos desse projeto para falar de outras coisas, outros assuntos. Em termos de mudança estrutural, esse é o grande ‘fator Aruanas’, mostrar que podemos fazer um bom produto de entretenimento sobre temas como esse e que há enorme interesse por parte do público. A narrativa tem muito poder, mas, além disso, os influenciadores são canhões de comunicação. Isso é algo novo, que precisa ser muito explorado, com sagacidade e responsabilidade. Eles estão cada vez mais abertos, dispostos e falam para o público médio.”

Crédito: Teaser primeira temporada da série Aruanas

Alguns dos cineastas indígenas ouvidos também mencionaram que estão interessados em experimentar linguagens e formatos, para além do cinema documental.

“Quero migrar para a ficção, experimentar o vídeo performático, mas sem perder o viés político e de engajamento. Tenho um projeto quase pronto de um longa de ficção e estou terminando um outro projeto agora.”

“Eu quero fazer um filme de ficção, sem personagens indígenas. Outra coisa que quero fazer é um filme de animação para crianças. Tem muito a ver com as coisas de que eu gosto da natureza. Mas não sei como funciona o processo, nunca fiz.”

A potência, a beleza e as provocações da arte indígena contemporânea

A última década também foi marcada pela criatividade e sofisticação do trabalho de artistas indígenas como Jaider Esbell, Denilson Baniwa, Daiara Tukano, Gustavo Caboco, entre outros, e pela ocupação da arte indígena nas principais instituições de arte do país (Museu de Arte Moderna de São Paulo, Pinacoteca de São Paulo, Bienal de São Paulo, Instituto Goethe, Museu de Arte do Rio), questionando e desafiando os mecanismos da arte contemporânea e colocando em pauta discussões também sobre o que é entendido por arte no Brasil.

“A arte indígena sempre existiu no Brasil e a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam isso. É preciso demarcar o espaço dos indígenas na história da arte do Brasil como um todo, não só por um período.”

“Não confundir a arte indígena contemporânea com arte contemporânea indígena. Eles ficam muito bravos. Não são indivíduos que aparecem produzindo a partir dos marcos da arte contemporânea geral, né? Ao contrário, eles vêm de um legado, da arte indígena contemporânea, que é anterior e que é autônomo com relação à arte contemporânea global. O Jaider Esbell e a Daiara Tukano são dois entre vários que reivindicam para si a continuidade de uma trajetória muito antiga, secular, de produção estética, que é muito mais antiga do que a própria noção de arte moderna brasileira. Eles reivindicam esse legado, que é um legado plástico, estético e político ao mesmo tempo, para tratar da sua presença e da sua forma de atuação no mundo de hoje, de uma maneira articulada, sem que isso se confunda com a produção individual de artistas contemporâneos.”

“Como aprender com os indígenas outras formas de expor, de circular esses trabalhos, que tenham mais a ver com o entendimento deles e que seja menos fragmentado entre arte e vida?”

Há inúmeros exemplos icônicos de mais espaço para arte indígena por instituições culturais no país. Nos últimos anos, diversos artistas indígenas vêm sendo indicados ao Prêmio Pipa, um dos mais importantes do país. Em 2019, a antropóloga Sandra Benites se tornou a primeira curadora indígena do Museu de Arte de São Paulo e, em 2020, a pesquisadora e artista educadora Naine Terena foi responsável pela curadoria de “Véxoa: Nós sabemos”, primeira exposição de arte indígena da Pinacoteca de São Paulo, que contou com a presença de 23 artistas/coletivos de diferentes regiões do país, apresentando pinturas, esculturas, objetos, vídeos, fotografias, instalações, além de uma série de ativações realizadas por diversos grupos indígenas. No ano seguinte, a “34ª Bienal de São Paulo – faz escuro mas eu canto”, que contou com cinco indígenas brasileiros – Daiara Tukano, Sueli Maxakali, Jaider Esbell, Uýra e Gustavo Caboco –, passou a ser chamada também de a Bienal dos Índios. Paralelamente à Bienal, foi organizada a mostra coletiva “Moquém_Surarî: arte indígena contemporânea”, uma correalização com o Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com curadoria de Jaider Esbell.

“O que chama mais a atenção são os trabalhos do Denilson e do Jaider. Eles têm uma combinação interessante e original do tradicional com o contemporâneo e são sempre carregados de críticas à compreensão, tratamento dado aos povos tradicionais e questionam conceitos como o de civilização e progresso. São sempre trabalhos que nos provocam e nos fazem pensar.”

“Denilson Baniwa é hoje o maior artista brasileiro.”

“A obra e o discurso do Jaider Esbell são de uma sofisticação impressionantes.”

“A gente tem aí artistas se destacando nas principais exposições de arte contemporânea. O Jaider Esbell, por exemplo, que é um artista Makuxi e um dos principais artistas da Bienal de São Paulo. Tem a Naine Terena, que fez a curadoria de uma exposição maravilhosa na Pinacoteca, entre outros casos que mostram que a gente tem uma tomada de voz e de espaços por pensadoras indígenas no Brasil.”

“Hoje você tem, nas artes plásticas, uma crescente presença indígena. Denilson Baniwa, Jaider Esbell, Daiara Tukano. Eles todos têm um discurso de uma sofisticação incrível. A crítica ao modernismo paulista feita de dentro pelo Jaider e pelo Denilson é um negócio espetacular.”

“Acho que a arte indígena contemporânea surpreende muito as pessoas, surpreende o status quo (...), surpreende pela presença. Quando essas pessoas se fazem presentes nesses espaços, elas se fazem presentes com as suas histórias e com as suas implicações políticas. Sueli e Isael Maxakali são grandes mestres nesse sentido, porque são de um dos povos indígenas que demonstrou maior resiliência à guerra colonial. Os Maxakali foram reduzidos a poucas pessoas e hoje têm uma das produções artísticas mais numerosas e expressivas entre esses mesmos povos — desde a produção tradicional das miçangas, dos filmes, das fotografias, dos desenhos. Eles são incansáveis.”

Crédito: MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo

MOVIMENTO COLETIVO E ANCESTRAL QUE NOS DESAFIA

“O Jaider (Esbell), quando recebeu o convite para organizar uma exposição no MAM, recebeu um convite para organizar uma exposição individual e falou “não quero, não faz sentido para mim”. Ele transformou um convite que era para a pessoa dele, num convite que abarcou a participação de mais 33 artistas indígenas além dele. Assim, o que a Daiara pensa, produz e realiza com o fortalecimento do trabalho dela? A reconstrução das malocas, do povo Tukano que foram destruídas pelos salesianos, né? O que o Gustavo Caboclo fez com o convite também que a Naine fez para ele participar da Véxoa? Ele transformou num convite que abarcou artistas indígenas no Paraná, que eram até então absolutamente desconhecidos. O que o Denilson faz, por exemplo, articulando exposições e trabalho, o apoio que ele dá, por exemplo, para um artista como o Aislan Pankararu, que é um artista incrível? O que o Jaider produz a partir da galeria dele desde 2013?”

“Essa produção artística, essa produção intelectual, essa produção simbólica, tudo isso, pode se reverter em recursos financeiros para as comunidades — essa é uma forma de capitalizar os seus saberes sem ter que obrigar os indígenas a se dobrar em outras formas de gerar recursos financeiros, como arrendamento de soja. Por isso, a valorização financeira dessas artes, desse conhecimento, é muito importante.”

“Cultura é proteção. O meu maior medo é o quanto eles, se não têm um apoio pra viver na própria cultura, acabam tendo que se submeter à miséria econômica da cultura branca. Às vezes, um projeto permite que a pessoa estabeleça uma vida digna, um salário digno, uma produção digna, mas ela está tão esvaziada da própria cultura, que passa a ser apenas mais um consumidor nesse mundo maluco que nos oprime permanentemente.”

“Acho que a educação e a cultura são o campo estratégico de articulação dos povos indígenas. Não só as instituições culturais, mas o movimento ambiental deveria entender a importância disso.”

Em novembro de 2021, com a notícia da morte precoce de Jaider Esbell, o seu amigo e parceiro Denilson Baniwa, em um gesto de luto, cobriu suas obras então expostas em museus com um tecido preto. Em uma carta sobre o assunto, Denilson afirmou: “peço com muito respeito ao Jaider e aos artistas indígenas passados-presentes-futuros que cuidemos que esse caminho aberto por nós nunca seja interditado, nunca deixe o mato cerrar. Que nós, eu e você limpemos o caminho sempre e que num futuro próximo seja mais fácil caminhar nele. Cuidemos da memória de Jaider Esbell. E principalmente, cuidemos para que seja mais leve o caminhar, o nosso e de outras pessoas. Pois entendendo que, se o sucesso e topo a que tanto lutamos, tem como resultado a tragédia, sinto que preciso pensar ainda mais sobre que tipo de arte indígena eu tenho que construir. E se a recepção que o mundo da arte ocidental nos deu, levou um de nós ao grave fim, preciso pensar ainda mais em que tipo de relação quero manter com a arte ocidental. Eu vou desacelerar ainda mais, até o ponto que seja um cooper e não um triathlon. Meu trabalho continuará em honra de Jaider Esbell, assim como era em memória de tantos outros parentes indígenas antes de mim. Se é pela arte que resistiremos, vai ser pela arte. Mas da minha parte ela não será para satisfazer a fome de nenhum glutão da arte”.

Também em fevereiro, foi anunciado que Jaider Esbell e mais quatro artistas brasileiros estarão na mostra da próxima Bienal de Veneza, que acontece de abril a novembro de 2022, intitulada “The Milk of Dreams”, ou o leite dos sonhos, remetendo a um livro da artista surrealista britânica Leonora Carrington. Com curadoria de Cecilia Alemani, a exposição convida para uma viagem por meio das metamorfoses do corpo e das múltiplas formas de humanidade para imaginarmos outros modos de nos relacionarmos com os mundos e seus diversos seres e entes.

Diversos museus têm passado por processos de revisão de seus acervos, inclusão de obras de artistas indígenas, assim como nos países colonizadores existem vários processos de repatriação de bens culturais e de coleções estabelecidas como parte do legado colonial, assim como projetos que repensam o papel dos museus em meio à emergência climática.

Mais recentemente, como parte da reflexão decolonial sobre o seu próprio acervo, o Museu Paraense (Mupa) convidou os artistas indígenas contemporâneos Denilson Baniwa e Gustavo Caboco para encabeçar um projeto chamado "Retomada da Imagem". Denilson e Gustavo mergulharam nos acervos das imagens do museu que representam povos indígenas e compartilharam com o público as reflexões geradas durante o processo de pesquisa.

As principais instituições e iniciativas culturais no Brasil citadas pelos entrevistados engajados/interessados foram o Prêmio Pipa, o Sesc, o Itaú Cultural, o Instituto Goethe, o Instituto Moreira Salles (IMS) e a Pinacoteca de São Paulo, essa última especialmente pela exposição “Véxoa: Nós Sabemos” e seus desdobramentos. Também foram apontadas como muito relevantes e ainda escassas, iniciativas locais e autônomas de artistas indígenas, em diferentes regiões do país, como a Galeria Jaider Esbell de Arte Indígena Contemporânea, que existe há treze anos em Boa Vista, Roraima.

Em fevereiro de 2022, a Galeria Jaider Esbell informou que seguirá atuando para ampliar a circulação da obra do artista e para contribuir com o fortalecimento do movimento da arte indígena no Brasil.

Além das exposições inéditas e novos projetos, artistas indígenas e curadores têm questionado o espaço permanente para a arte indígena no acervo, os orçamentos das instituições e demandado parcerias de longo prazo e não pontuais.

“É muito bom que essa exposição exista, porque é a primeira na história dessa instituição, mas qual é o espaço que existe efetivamente para a arte indígena? Qual é o espaço efetivo que essas instituições estão disponibilizando, do ponto de vista da sua grade, do ponto de vista da sua agenda, do ponto de vista do seu orçamento?”

“Espaço para exposições é muito bom que exista, mas quero mais. Acho importante pensar na história dessas instituições, no espaço efetivo que elas vêm disponibilizando para os artistas indígenas, como a história de extermínio dos povos indígenas permeia o seu acervo. Acho importante entender quais as condições de trabalho que me oferecem, qual a agenda, qual o orçamento?”

“A gente pode, dentro das muitas complexidades, entender que hoje existe mais visibilidade. Existe mais visibilidade porque as estratégias indígenas para construir isso são muito eficientes. Essa maior visibilidade ainda é muito legatária desse apagamento secular e dessa ausência de informação, porque a gente sabe quais são os alinhamentos ideológicos dessas mídias. Nesse sentido, acho super importante pensar a arte indígena contemporânea como uma variação do movimento indígena. Acho que tem ajudado a furar esses cercos, a ampliar mais o alcance desses debates todos.”

“Não é à toa que os curadores ficam querendo escutar os artistas indígenas, isso é algo que movimenta as instituições, trazem novidades. Descobrir um artista indígena é hype demais. Acho que isso movimenta as pessoas a partir do que são e do repertório que têm. A exotização se presentifica? Sim. O racismo se presentifica? Sim. Mas isso também movimenta o pensamento e acho que isso é muito importante, especialmente porque move, também, o público.”

Experiências imersivas, arte nas ruas e beats ancestrais

Um número menor de pessoas falou sobre a importância do uso da adoção de realidade virtual e aumentada para aproximar e apresentar os modos de vida dos povos indígenas do restante da sociedade.

Uma parceria entre a Mesosfera, Playground Entertainment, WeSense, Factum Arte/Factum Foundation, People’s Palace Projects e Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu (AIKAX) foi realizada para a produção de uma instalação imersiva, inaugurada no The Horniman Museum and Gardens, em Londres. O projeto combinou objetos e artefatos tradicionais Kuikuro e a captação de dados digitais com práticas de conservação do patrimônio cultural de padrão internacional, como fotogrametria e escaneamento e impressão 3D, ferramentas de captura de movimentos e de realidade virtual e aumentada (RV/AR). A ideia foi proporcionar ao público uma experiência imersiva no dia a dia, no meio ambiente, nos mitos e nas histórias, na dança, no grafismo, na arte decorativa, no artesanato e nas práticas culturais de uma aldeia indígena do Alto Xingu.

“Acho que essa discussão sobre a decolonização dos museus é primordial. Há um movimento muito importante sobre a maneira como os indígenas querem ser representados dentro dessas coleções, temos a Sandra Benites como a primeira curadora indígena de um museu brasileiro. Acho que tem muita coisa legal que ainda não está no mainstream.”

Um número menor de pessoas mencionou a arte de rua, por e sobre povos indígenas, como uma das novidades mais importantes, que também vem ganhando mais espaço no Brasil, principalmente, por serem mais democráticas e acessíveis à população como um todo. As colagens decoloniais como expressão artística, especialmente o trabalho das artistas Moara Tupinambá e Gê Viana e intervenções artísticas nas ruas sem assinaturas, também foram apontadas como cada vez mais presentes.

Em Belo Horizonte, é realizado desde 2017 o CURA, um dos maiores festivais de arte pública do país. Idealizado pelas produtoras Janaína Macruz, Juliana Flores e pela artista Priscila Amoni, o festival teve a artista Arissana Pataxó como uma das suas curadoras em 2020. O festival foi responsável pelas empenas de prédios mais altas da América Latina pintadas por mulheres; pela primeira empena de prédio pintada por uma mulher indígena, “Selva Mãe do Rio Menino”, de Daiara Tukano; e pelo apoio e instalação da obra “Entidades”, de Jaider Esbell, no Viaduto de Santa Tereza, em Belo Horizonte.

A cena musical indígena apareceu muito pontualmente entre as respostas dos públicos engajados, embora venha ganhando as redes, os palcos, mais visibilidade e reconhecimento nos últimos anos. Há “um verdadeiro levante”, descreveu a jornalista, roteirista e produtora Renata Tupinambá, cofundadora da Rádio Yandê e criadora do podcast “Originárias”, para a revista Marie Claire. Junto com a pesquisadora e musicista Magda Pucci, Renata Tupinambá foi curadora do "Indígenas.BR - Festival de Músicas Indígenas", do Instituto Cultural Vale.

Entre os principais nomes citados como emergentes estiveram o dos Brô MCs, primeiro grupo de rap indígena do Brasil, de Mato Grosso do Sul, que estará nos palcos do Rock in Rio em 2022; e o de Kaê Guajajara, que lançou seu primeiro álbum, “Kwarahy Tazyr”, em 2021, e uma das 33 artistas contempladas pela plataforma Natura Musical em 2022.

Em 2021, o DJ e produtor musical Alok se apresentou no evento Global Citizen Live ao lado de indígenas Yawanawá e Huni Kuin. Neste ano, deve ser lançado “O Futuro é o Ancestral”, projeto sociocultural e cinematográfico de registro de processos de criação musical entre indígenas e Alok, desenvolvido com a Maria Farinha Filmes.

“Alguns jovens Kayapó fizeram uma banda de forró, porque o que bomba na Amazônia mesmo é forró. A banda se chama ‘Forró NB’, e eles lançaram um vídeo que bombou, que é inteiro em Kayapó, a língua deles. Esse vídeo ganhou uma super visibilidade, algo que eles nem imaginavam. Então, você pega uma coisa que está bombando entre os jovens e usa para mostrar o modo de vida e valorizar a língua. Essa é mais uma forma de chegar em quem não chegaria.”

O teatro e a fotografia foram ainda menos citados que a música, e os dois artistas mais lembrados foram Juão Nyn e o espetáculo Tybyra, que conecta o universo indígena a temas LGBTQIA+; e Uýra, artista indígena contemporânea, bióloga e educadora, que se define como “a árvore que anda”.

No final de 2021, foi lançada a plataforma digital do TePI – Teatro e os povos indígenas, que traz a importância do protagonismo artístico indígena em sua expressão artística, resultado do trabalho da artista, curadora, diretora e pesquisadora Andreia Duarte de levar os indígenas para dentro da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp) para discutir performance, teatro e representatividade, em parceria com Ailton Krenak. “Encarar as danças, os rituais, as pajelanças de forma performática, mas não redutoras, como formas performáticas que integram a vida e a espiritualidade.”

Em relação à fotografia, além de Sebastião Salgado (mais em Imagens icônicas), o trabalho da fotógrafa Claudia Andujar e a exposição “Claudia Andujar: a luta Yanomami”, do Instituto Moreira Salles (IMS), foi ocasionalmente lembrado, especialmente por entrevistados da sociedade civil e do campo da arte e cultura, como uma “obra pioneira, militante e que nos remete aos sonhos e cosmologias dos Yanomami”. A retrospectiva da obra de Claudia Andujar foi dedicada aos Yanomami, com aproximadamente 300 imagens e uma instalação da fotógrafa e ativista. A exposição teve a curadoria de Thyago Nogueira, coordenador da área de fotografia contemporânea do IMS, que mergulhou no acervo de mais de 40 mil imagens da artista.

Crédito: Casa 1

A arte indígena, “esse universo vasto, complexo, antiquíssimo de produção de sentido”, foi apontada como “antídoto contra as muitas crises que estamos vivendo, e também contra a crise de imaginação”.

“A gente tem que ser capaz de apresentar a luta identitária como parte de uma luta muito mais ampla. Tenho que ser capaz de entender que numa mesma sociedade podem conviver pessoas muito diferentes, negras e brancas e indígenas e não indígenas. A gente tem que ter esse aprendizado e ele tem que ser através dos mecanismos da cultura, da educação, do cinema, das artes plásticas, da poesia, da literatura. A gente tem que usar todo o nosso arsenal cultural para formatar novas visões do mundo, novos cidadãos brasileiros.”

“A gente vai ter que sair do pragmatismo, da pressa que movimenta a nossa organização do tempo, de agenda e de cronograma e entender que é preciso estar junto num espaço dilatado e de uma maneira ampla. É sobre a possibilidade de fazer aliança de maneira irrestrita. Não é uma aliança só entre humanos, entre curadores e artistas indígenas, entre antropólogos e artistas, não é sobre isso. É pensar que a gente tá nesse contexto de colapso climático e que os povos indígenas são grandes especialistas na comunicação com outras formas de inteligência, outras formas de vida. Eles sabem falar com as plantas, eles sabem falar com a chuva, eles sabem falar com a terra e essa tecnologia de comunicação extra-humana é chave pra gente atravessar a Covid-19, a queda do céu e pra gente atravessar o bolsonarismo, sabe?”